“Sono nato il 3 giugno del lontano 1906. Figlio di farmacista, per esigenze di famiglia, mi si ordinò nella culla: “Sarai farmacista”.

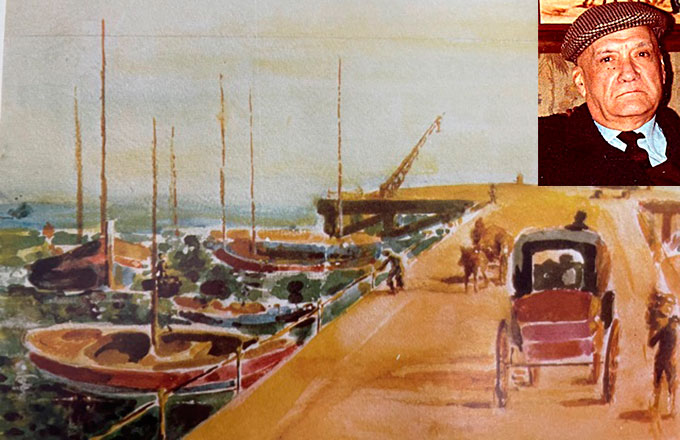

Maturando negli anni, mi sarebbe piaciuto tanto dedicarmi all’arte, ma né le mie preghiere, né i buoni uffici di amici e parenti valsero a distogliere mio padre…”. Salvatore Solito, il pittore farmacista gelese (nella foto il vecchio pontile sbarcatoio in un suo acquerello), confessa di avere subito la decisione del padre, farmacista anche lui e sindaco di Gela. La strada è segnata, non dal destino ma dalla farmacia paterna che, per amore o per forza, dove passare al figlio maschio.

Dipingere non è un mestiere, lo speziale, invece, è un mestiere, quanto basta per chiudere la discussione. La pittura, tuttavia, riesce a salvarla Salvatore, grazie anche alla tradizione artistica familiare, che può contare sullo zio, Vincenzo Solito, segretario comunale, e il nonno paterno, Giuseppe, professore di francese, entrambi pittori a tempo perso. Figlio d’arte, dunque, malgrado il diktat paterno.

“Faccio quel che sento, e come lo sento, m’ispira il colore della mia terra...” Spiegherà il farmacista pittore dopo avere realizzato una delle sue ultime opere, negli anni ottanta: “Gela è una città contadina e marinara, e ora industriale, che sta per perdere le dissonanze di alcune sue peculiari caratteristiche.

E’ un acquerello pregevole: gli alberi, spogli, nudi e alti sono scheletri, i rami ormai radi sono moncherini. Le macchie di colore non hanno ordine, sullo sfondo in un grumo di colori il mare sbiancato ed il cielo incolore, la marina derubata.

Uno scenario desolante, che emana il sapore amaro della sconfitta. La natura si è arresa, il destino è ormai irrimediabilmente segnato. Non c’è spazio nemmeno per l’elaborazione del lutto. Le cose sono così e non possono essere altrimenti. E’ questo l’abbrivio di un viaggio iniziatico compiuto dall’artista a cominciare dagli anni venti.

Il pittore non tradisce la farmacia, ne fa la dimora di un’altra vita, che trascorre senza traumi, e convive con l’arte. Il retrobottega della farmacia accanto alle medicine, vatine, vasi, boccali, scatole, bilance, spatole, mortai e torchi ci sono tele, pennelli, tavolozze e cavalletti. Quando riesce a sfuggire al retrobottega, dove il padre l’ha segregato, fissa il cavalletto sul balcone di casa, il terreno brullo della campagna, il cortile, il marciapiede. Pare di vederlo Salvatore Solito, attraverso le sue opere, viverne gli umori, la marginalità, la malinconia, l’intenzione revocata. Quando dipinge e disegna se stesso, mostra quei caratteri che, forse, non ama di sé.

Si “racconta” introverso, schivo, appartato, impenetrabile, austero negli autoritratti. L’espressione è intensa, gli occhi severi, le labbra strette, le sopracciglia alte, la fronte corrugata. Si concede di profilo, il capo senza capelli, il fazzolettino bianco che fuoriesce dal taschino della giacca. E tutto attorno il colore buio, che sembra assediarlo. Il ritratto di sé è la prova più ardua, rivela una identità temuta.! E’ forse la sua ubbidienza…disubbidiente, che vuole punire. Per dare ordine alle cose? Non può né vuole reinventarsi, è così che l’hanno voluto. Perfino la tavolozza, una macchia di colore incerto, sembra estranea.

Nella caricatura che fa di sé, completa questa sorta di confessione. I tratti di matita donano l’ironia esclusa dalla tela, mantengono l’atteggiamento austero, saldo, la vista di profilo (una singolarità sulla quale varrebbe la pena di indugiare), e il fazzolettino bianco che, stavolta, si affaccia con i pizzetti, come usava un tempo. C’è un lieve sorriso che sembra sfuggire alla matita e regala una ironia compunta, i tratti del viso sono marcati, ma addolciti. La maschera sociale non prevale: Salvatore indossa un camice sulla giacca (o il gilet), la mano in tasca, è deliberatamente nascosta. I capelli, pur radi, ci sono ancora. Le sopracciglia restano alte, le labbra ancora strette, la fronte alta, il mento si fa angoloso, a suggello di una volontà “accigliata”. L’ombra paterna arretra per recuperare una visione mite di sé.

Non c’è tavolozza né pennello. La matita non si rassegna alla marginalità cui il pennello vorrebbe relegarla. In uno scritto, consegnato ad una rivista culturale, scopriamo un humor garbato. Alla festa della patrona, Madonna dell’Alemanna, che ricorre l’8 settembre, dedica un gustoso quadretto. “A conti fatti, scrive, l’otto settembre porta a spasso la moda di tutte le mode: gli abiti neri che, trenta o quaranta anni fa prodigarono la poesia delle nozze e che hanno un’anima per diritto acquisito hanno goduto con il loro padrone le fauste ricorrenze della famiglia. Sono conforto nei lutti e confidente discreto nella miseria, ,magari tra le grinfie adunche di un usuraio…

Abiti insomma che così andando, ti danno il senso dell’eternità. Gonne dei più disparati colori. Inconcepibili rossi, verde di tutte le gamme, giallo di zucca, tramonti di rosa, sfumature lucenti di raso azzurro, sfolgorio di fiori sgargianti che si fondono nella festa degli ombrelli e nel nerissimo degli scialli di seta. Paramenti di anelli, lunghe catene d’oro ricche di passanti frangiati, “i lazza”, inghingherano le donne ed abbagliano per tre giorni al caldo sole di settembre …”

A scorrere velocemente le opere, raccolte in un elegante volume curato da Virgilio Argento, (professore di lettere e mitico preside, galantuomo gentile) si “legge” una storia sconosciuta di Terranova di Sicilia e della Gela del Novecento. Rivivono frammenti di vita quotidiana con tocchi veloci di colore, frustate di bianco e giallo, macchie accostate e sovrapposte ad altre. Una geografia dell’animo, un diario ispirato, un colloquio intimo con la terra natia, lo svelamento di una identità contesa. L’imperfezione felice delle impressioni prevalenti confida nella immaginazione di chi poggia lo sguardo sulla tela per coglierne le suggestioni e completare il messaggio.

Gela si guarda con gli occhi del pittore farmacista, si avverte l’eco dell’antica città. Osservando le sue opere mentre si ascolta della buona musica, i colori sembrano emettere anch’essi dei suoni: le feste di paese, gli antichi vicoli, i quartieri marinari, il mare cristallino si animano. Non è lo scrigno della verità che il pittore farmacista disvela, né la stortura del vivere, egli coglie le dissonanze di un mondo sepolto da ciò che dovrebbe garantirgli il futuro. Le macchie di colore abbacinante fanno rivivere ciò che non c’è più, seguono il percorso di un popolo antico, con le sue ingenuità, il peso della fatica, le contraddizioni. E’ una galleria di sguardi e di paesaggi inconfondibili. Appartengono inequivocabilmente alla città che non c’è più, la rievocano ed emozionano.

Gli occhi del pittore farmacista compiono una magia, lo scenario è incomparabile: il cortile con le donne che faticano, la presenza abbagliante della Madonna in processione, i fedeli in lutto del venerdì santo, il carretto che trasporta le donne fasciate di scialli neri, il ballo e il concerto della borghesia nella Villa comunale, cavalli e cavalieri nei giorni di Carnevale, il paliantino a mare, il paese della domenica agghindato a festa, il Buon Mercato, antesignano dei moderni supermarket, i suonatori della banda cittadina, che danno fiato ai loro strumenti muovendosi come una band di New Orleans, il pontile sbarcatoio affollato di gente e di barche, la tavola di San Giuseppe riccamente imbandita, le fabbriche dei canalari.

Negli acquerelli lo scenario sembra filtrato da un vento battuto dalla pioggia. Solito lo reinventa, lasciandolo così com’è, cogliendo le intermittenze dettate dai tempi. Le caricature, gustose vignette, sono, a loro modo, una galleria di operette morali, affidate a pochi rapidi tratti di matita. I personaggi, tutti locali, vengono colti nel loro gesto usuale. Emergono i caratteri prevalenti, di cui è lecito sorridere, ma non c’è sarcasmo, né gogna per alcuno. La contraffazione burlesca si ferma sulla soglia del buongusto, sono maschere riconoscibili attraverso vezzi, tic, difetti; le sembianze sono alterate, ma la macchietta svela una verità nota a tutti.

Le opere, tutte rigorosamente immerse nel paese e nella campagna di Gela, esprimono l’eccitata fantasia di quei visionari che in Italia e in Francia, donarono al mondo le suggestioni di una pittura fresca come la rugiada, l’impressionismo, che si abbandona totalmente al colore, guadagnandosi una libertà fino ad allora sconosciuta.

Non deve sorprendere. Salvatore Solito prende in mano il pannello fin dagli anni venti, quando i fermenti dell’impressionismo maturano e imboccano strade diverse, e la sua tavolozza non lo tradirà mai, fino agli anni ottanta, quando scompare nel 1983. A giudicare di come sono andate le cose, del suo lascito nessuno sa che farsene. Le sue opere, autentici capolavori, dimorano in alcune chiese e alcune scuole e nel Palazzo comunale. Altre sono state vendute, e di loro si è persa traccia. Eppure sono uno scrigno, unico, in cui è depositata l’anima di una comunità e di un luogo, che finora non hanno reso merito ad uno dei suoi più grandi artisti.